Dialog Rind Schwein

Hat Deutschland ein Problem mit rülpsenden Kühen?

Der Konsum tierischer Produkte steigt weltweit. Die FAO geht davon aus, dass die Nachfrage nach tierischen Lebensmitteln bis zum Jahr 2050 um fast 50 Prozent steigen könnte. Aus Gründen des Klima- und Ressourcenschutzes muss die Erzeugung nachhaltiger gestaltet werden. Schnell werden Forderungen nach Fleisch- und Milchverzicht und einem Abbau der Tierbestände zur Rettung des Weltklimas laut. Dabei werden relevante Fakten jedoch ausgeblendet, diese hat der Bundesverband Rind und Schwein in einem Faktenblatt zusammengestellt.

Effizientes Management ermöglicht sinkende Emissionen

Die Methanemission aus der Rinderhaltung wurde in den letzten Jahrzehnten deutlich reduziert. Die Milch- und Fleischerzeugung je Tier wurde gleichzeitig erheblich gesteigert. Heute liefert ein Tier mehr als doppelt so viel Milch und Fleisch als noch vor 60 Jahren. Die Effizienzsteigerung wurde mit Hilfe eines verbesserten Managements, technischen Fortschrittes, optimierter Fütterung, und auch der Tierzucht möglich. Zeitgleich sind die Methanemissionen aus der Milchvieh- und Fleischrinderhaltung stark zurückgegangen. Einer der Gründe für die verringerte Emission ist der Rückgang der Anzahl Rinder in Deutschland. Die Anzahl der Milchrinder hat sich seit 1960 fast halbiert. Durch die Leistungssteigerung produzieren diese Kühe insgesamt jedoch mehr Milch. Bei den Fleischrindern begann der Trend zur Verringerung der Population in den 1980er Jahren. Auch hier kann eine deutliche Effizienzsteigerung beobachtet werden.

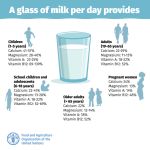

Milch liefert ausreichend Vitamin B12, um den Bedarf von über 60 % der Weltbevölkerung zu decken

Das Ziel des Beitrags von White et al. aus dem März 2023 war es, den globalen Beitrag von Flüssigmilch zur Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln und Nährstoffen, Treibhausgasemissionen und Wasserentnahme zu charakterisieren. Sie stellten fest, dass Flüssigmilch über 10 % der für den Menschen weltweit verfügbaren Mengen an Vitamin B12, Vitamin A, Riboflavin und Kalzium liefert. Was den menschlichen Nährstoffbedarf betrifft, so liefert Milch ausreichend Vitamin B12, um den Bedarf von über 60 % der Weltbevölkerung zu decken. Bei Riboflavin wird der Bedarf für 50 % der Bevölkerung und Kalzium und Phosphor für über 35 % der Bevölkerung gedeckt. Im Vergleich zu anderen Lebensmitteln weist Milch bei zahlreichen Aminosäuren, Phosphor, Kalzium und Riboflavin das beste Verhältnis von Nährstoffen zu Kalorien auf.

Nutztiere als Lebensmittellieferanten oder Nahrungskonkurrenten

Häufig wird behauptet, Getreide könnte sinnvoller genutzt werden, wenn es direkt vom Menschen verzehrt und nicht erst an Nutztiere verfüttert würde (Teller oder Trog

). Es ist die Rede von knapp 60 Prozent des jährlich in Deutschland verwendeten Getreides, das im Futtertrog landet. Ebenso heißt es, die für den Futteranbau verwendeten Agrarflächen sollten vorrangig für die Erzeugung von Getreide und Marktfrüchten für den menschlichen Verzehr genutzt werden. Für die Milch- und Fleischerzeugung würden pflanzliche Produkte verfüttert, die besser für die pflanzenbasierte Ernährung des Menschen genutzt werden könnten. Ohne Nutztiere gäbe es demnach weniger Hunger auf der Welt.

(Wie sehr) sind Milchkühe Nahrungskonkurrenten des Menschen (Teil 2)?

Bereits der ersten Teil des proteinmarkt-Fachbeitrags beschäftigte sich mit der Frage, wie die Ernährung der bisher stets angewachsenen Weltbevölkerung gesichert werden soll, ohne weitere negative Auswirkungen auf die Umwelt hervorzurufen. Vor diesem Hintergrund werden oftmals auch Veränderungen der Tierhaltung gefordert, geht es doch um die Konkurrenz zwischen menschlichen Nahrungsmitteln und tierischen Futtermitteln, wie z. B. in der Debatte Trog oder Teller

(DBV 2022). Während im ersten Teil über die Ausführungen zur Flächennutzung, zur Nahrungsmittel- und Flächenkonkurrenz sowie zum Ausmaß der Nahrungskonkurrenz der Nutztierhaltung berichtet wurde, widmet sich der zweite Teil des proteinmarkt-Beitrags nun speziell der Nahrungskonkurrenz von Milchkühen und schlussendlich möglichen Anpassungsstrategien.

Hoher Stellenwert von Fitness und Langlebigkeit in der modernen Rinderzucht

Die Anforderungen von Landwirten und Gesellschaft an die Rinderzucht entwickeln sich stetig weiter, ebenso die technischen Möglichkeiten der Zuchtwertschätzung. Stand heute liegt der Fokus auf einer balancierten

Zucht, d.h. neben den Leistungsmerkmalen spielen Gesundheit und Robustheit eine immer größere Rolle. Während bis Mitte der 90er Jahre ausschließlich die Milchleistung bzw. Milch- und Fleischleistung (100 %) züchterisch bearbeitet werden konnte, stehen heute die Fitness und funktionalen Merkmale im Vordergrund. Die Milchleistung hat je nach Rasse nur noch einen Anteil von 36 bis max. 50% in der züchterischen Berücksichtigung. Das Ziel der Rinderzucht ist eine gesunde und langlebige Kuh mit einer ausgeglichenen Leistungsveranlagung.

Studie: Bioabfälle sind wichtige Ressourcen einer zirkulären Bioökonomie

Die im Rahmen des BBI JU-geförderten Projekts CAFIPLA erstellte Marktanalyse verdeutlicht die hohe Relevanz und Bedeutung von aus Bioabfällen gewonnenen Materialien in einer expandierenden Bioökonomie.

Für die Tierhaltung in Deutschland ist das nichts Neues. Abgesehen davon, dass Neben- und Koppelprodukte der Lebensmittelherstellung über den Tierdarm zu wertvollen Proteinen umgewandelt und somit die menschliche Ernährung bereichern, werden Tiere vollumfänglich genutzt. Sie sind mehr als Fleisch, Milch oder Eier. Alles wird verwertet: angefangen vom Wirtschaftsdung als Energiequelle in Biogasanlagen und Pflanzendünger, landen Knochen, Haare, Häute und weitere Tierteile in der Industrie. Sie helfen damit mit, Ressourcen zu schonen und das Klima zu entlasten. Bei der Diskussion um die Klimaentlastung von Fleisch- oder Milchersatz werden solche Zusammenhänge gerne vergessen. Wir sollten beginnen, auch in der Tierhaltung ehrlich zu bilanzieren.

Eine Abschaffung von Biokraftstoffen nützt weder dem Klima noch beseitigt es den Hunger

Elmar Baumann ist Geschäftsführer beim Biokraftstoffverband (VDB). Im Internetportal "Klimareporter.de" skizziert er die Folgen einer deutschen Politikänderung für Biokraftstoffe: eine Abschaffung von Biokraftstoffen würde nach aktuellem Stand weder das Klima schützen noch den Hunger beseitigen.

Warum eine Rinderherde für das Klima wie ein abgeschaltetes Kohlekraftwerk ist

Die Tierhaltung sowie der Fleisch- und Milchkonsum stehen in der Klimaschutzdebatte aufgrund des natürlichen Methanausstoßes von Wiederkäuern in der Dauerkritik. Schnell werden Forderungen nach Fleisch- und Milchverzicht und einem Abbau der Tierbestände zur Rettung des Weltklimas laut. Dabei werden grundlegende Unterschiede in der Klimawirkung von Methan und anderen Treibhausgasen ausgeblendet. Die dbk hat sich deshalb mit Dr. Michelle Cain unterhalten, die an der Universität Oxford zur Temperaturwirkung von Klimagasen forscht.

Gesunde Ernährung mit tierischen Nahrungsmitteln

Lebensmittel tierischen Ursprungs sind evolutionär angemessene Lebensmittel für den Menschen. Es ist daher bemerkenswert, dass sie jetzt von einigen als ungesund, nicht nachhaltig und unethisch dargestellt werden, insbesondere im urbanen Westen. Die Vorteile ihres Verzehrs sind dennoch beträchtlich, da sie ein breites Spektrum an Nährstoffen bieten, die für die Entwicklung, Funktion und das Überleben von Zellen und Geweben benötigt werden.